مجلة وفاء wafaamagazine

أدّت الحروب بين القوى الكبرى، في العصور الغابرة والحديثة، دوراً مركزياً في صياغة العالم، أو إعادة صياغته، على المستويات الجيوسياسية والجيو ــــ اقتصادية، وفقاً لرؤى المنتصرين فيها ومصالحهم. وإذا حصرنا اهتمامنا بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن مآلات هذه الأخيرة، وموازين القوى التي كرّستها، هي التي أنتجت “النظام الدولي الليبرالي” ــــ وهو الاسم الكودي للهيمنة الأميركية على عدد من بقاع المعمورة ــــ، من جهة، وأتاحت تشكيل المعسكر الاشتراكي وانتصار حركات التحرّر الوطني في بقاع أخرى، من جهةٍ ثانية. الأمر نفسه ينطبق على المرحلة التي تلت نهاية الحرب الباردة، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وما تخلّلها من مساعٍ لتوسيع نطاق الهيمنة الأميركية نحو مناطق جديدة، وتأبيدها على الصعيد الدولي.

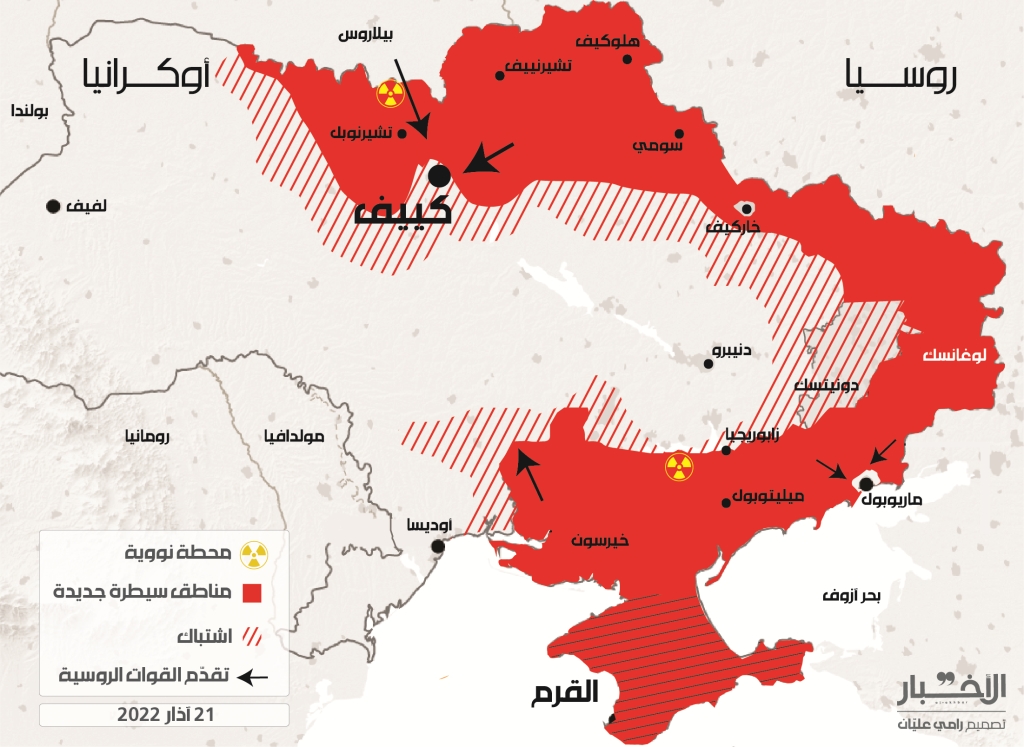

وعلى الرغم ممّا نجم عن هذه المساعي من حروب ومآسٍ، ودمار لدول ومجتمعات، في إقليمنا، وفي أقاليم أخرى، ليس من المبالغة الاستنتاج بأنها فشلت في تحقيق غاياتها. فقد أقرّت واشنطن، في السنوات الماضية، في تصريحات لمسؤوليها، وفي تقاريرها الاستراتيجية الرسمية، بأن ما اعتزمت منعه، وهو بروز منافسين دوليين من الدرجة الأولى لهيمنتها، كالصين وروسيا، بات واقعاً، وبأن التصدّي لهؤلاء أصبح أولويّتها الاستراتيجية. معركة أوكرانيا، وهي حرب بالوكالة بين روسيا وحلف “الناتو”، محطة حاسمة في عملية التصدّي المذكورة، أسّست لسلسلة مسارات مترابطة، أهمها: “إحياء” حلف “الناتو”، في مقابل محور موسكو ــــ بكين، والعمل على “فسخ الشراكة” التي تعاظمت في حقبة العولمة بين دول الحلف ودول المحور.

«إحياء الناتو» ضدّ موسكو وبكين

لم يكن “الناتو” في “حالة موت سريري”، كما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لحظة انفعال، رداً على تهديدات متكرّرة من نظيره الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، بالانسحاب من الحلف، بذريعة عدم مضاعفة أعضائه الأوروبيين إنفاقهم العسكري السنوي. علاوة على ذلك، فإن الإهانات المستمرّة التي وجّهها ترامب للمسؤولين الأوروبيين خلال عهده، وتلويحه بإمكانية توقّف الولايات المتحدة عن “حماية” بلدانهم، حدت ببعض هؤلاء إلى استعادة معزوفة الدفاع الأوروبي المشترك والمستقلّ، على المستوى الخطابي لا أكثر. فالتعاون العسكري الأورو ــــ أميركي في إطار “الناتو”، لم يتراجع يوماً، وخاصّة في دول جبهته الشرقية مع روسيا، حيث ازداد عديد قواته المنتشرة في بولندا وبلدان البلطيق، وكذلك المناورات التي تجريها. ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله كان لهم دور رئيسيّ في افتعال الأزمة في أوكرانيا، عندما ساهموا، في أواخر عام 2013، في التحريض على رئيسها آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش ــــ الذي رفض توقيع اتفاقية التجارة والشراكة مع الاتحاد ــــ، ودعموا القوى التي أطاحته في أواخر شباط 2014.

لم يكن خافياً على النخب الحاكمة في أوروبا أن هذه الإطاحة من أطراف مؤيّدة لدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى “الناتو”، سيُنظَر إليها من موسكو على أنها تمهيد لضمّ هذا البلد للحلف، واستكمال لعملية تطويقها التي انطلقت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي. استخفّت دول الاتحاد بروسيا، واعتقدت أن في مقدورها، والولايات المتحدة، تحويل أوكرانيا تدريجياً إلى عضو في الحلف، عبر نقل منظومات السلاح المتطوّرة إليها، من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، “لعدم استفزاز موسكو”. ولا شكّ في أن اعتماد عدد من بلدانها على الغاز الروسي، وفي مقدّمتها ألمانيا، كان عاملاً مهمّاً في حرصها على “عدم الاستفزاز”. كان بإمكان هذه الدول، عندما حشد بوتين قواته على حدود أوكرانيا، التجاوب مع مطلبه بتحييدها، وفقاً للنموذج الفنلندي، وهي فكرة لقيت، في الماضي، تأييداً من شخصيات أميركية وازنة، من مثل هنري كيسنجر، لتجنّب أزمة كبرى مع موسكو. لو فعلت، لاستطاعت أن تؤسّس لمقاربة أوروبية مستقلّة توظّف التأزّم بين روسيا والولايات المتحدة، لتفسح المجال أمام خيار ثالث وسطي ومتميّز. لكنّها فضّلت، بدلاً من ذلك، التصعيد، وشرعت بحماسة منقطعة النظير بتسليح أوكرانيا، واتخذت الدولة ــــ القاطرة في الاتحاد، أي ألمانيا، قرارها “التاريخي” بالتحوّل إلى قوة عسكرية كبرى. وعلى الرغم من أن قسماً وازناً من النخب الغربية، السياسية والإعلامية، لأسباب تكتيكية بديهية، يميّز في مواقفه المعلَنة بين “التهوّر” الروسي و”عقلانية” الصين، التي لن تضحّي بكتلة مصالحها الضخمة مع الغرب، وفقاً له، عبر مساندة غير مشروطة لموسكو، فإن أحد الدوافع الفعلية للتشدّد الأوروبي والأميركي الحالي معها، هو الإعلان عن شراكة “بلا حدود” بينها وبين بكين. فهذا الإعلان، وما سبقه وسيتبعه من تعزيز للعلاقات بين روسيا والصين، يوازي، بنظر الغربيين، نهايةً “للرهان الأوروبي” على الأولى، واعتمادها لخيار آسيوي كان العديد من المقرّبين لبوتين يدعون إليه، وبينهم سيرغي كاراغانوف، أحد مستشاريه، في دراسته المهمّة “عقيدة بوتين”. حَسْمُ الرئيس الروسي لخياراته، ومبادرته لكسْر الطوق الذي يحاول “الناتو” استكماله حول روسيا عبر التدخُّل عسكرياً في أوكرانيا، هو الذي يفسّر “اليقظة” الغربية الراهنة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام مواجهة دولية بين معسكرين، مرشّحة للاحتدام في مختلف الميادين في الأشهر والسنوات المقبلة.

فسخ الشراكة وتفكّك العولمة

أولى الدعوات إلى إعادة النظر بالعولمة الاقتصادية، وما نجم عنها من مفاعيل “سلبية” بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، أطلقها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي شنّ حرباً تجارية على الصين، وحضّ على فسخ الشراكة معها. المواقف الرافضة لسياساته وتوجهاته ــــ آنذاك ــــ لم تصدر فقط من بكين، بل كذلك من أوساط الشركات الأميركية والغربية الكبرى، ووسائل الإعلام اللصيقة بها، كمجلة “إيكونوميست” وصحيفة “فايننشال تايمز”. اللافت، اليوم، هو أن الدعوات إلى إخضاع المصالح الاقتصادية، ومبدأ حرية التجارة “المقدّس” للاعتبارات الاستراتيجية، أضحى يصدر من هذه الأبواق، حتى ولو لم تشجّع على فسخ شراكة شاملة.

كان بإمكان دول أوروبا، عندما حشد بوتين قواته على حدود أوكرانيا، التجاوب مع مطلبه بتحييدها

ففي عددها الأخير، وعنوان غلافه “النظام الدولي البديل”، رأت”ذي إيكونوميست”، أن “المواجهة مع روسيا كشفت تناقضاً متنامياً بين حرية التجارة والحرية كمبدأ”. ففي مقال بعنوان “تجارة مع العدو”، اعترفت الأسبوعية “الرصينة” بأن “العدوانية العسكرية لبوتين تثير أسئلة مزعجة حول العولمة بالنسبة إلى أنصار حرية التجارة مثل الإيكونوميست. هل يصحّ أن تقيم مجتمعات مفتوحة علاقات اقتصادية مع أخرى مستبدّة، كالصين وروسيا، تنتهك حقوق الإنسان وتهدّد الأمن، وتصبح أكثر خطورة كلّما ازدادت ثراءً؟ الإجابة سهلة من حيث المبدأ: على الديموقراطيات أن تطوّر مبادلاتها التجارية دون المساس بأمنها القومي. عملياً، الموازنة بين الأمرَين مهمّة بالغة الصعوبة. حرب روسيا تظهر ضرورة إعادة صياغة جراحية لشبكات الإنتاج والتوريد لمنع الدول المستبدّه من التنكيل بتلك الليبرالية… الاجتياح الروسي أكد للغرب خطورة التجارة مع الخصوم. الاعتبار الأوّل أخلاقي. عقود شراء نفط الأورال وقمح البحر الأسود موّلت القمع الذي يمارسه بوتين وإنفاقه العسكري المتعاظم. الاعتبار الآخر أمني، يرتبط بإدمان أوروبا وصناعاتها على غاز روسيا، وما تصدّره من معادن وأسمدة. هذه التبعية تزيد من قوّة الأنظمة المستبدّة، وتُضعِف عزم الديموقراطيات، وتضعها في موقع شديد الهشاشة في حالة الحرب”.

إخراج روسيا من النظام المالي الدولي، عبر إقصائها من نظام “سويفت”، والسعي إلى إيجاد مصادر بديلة منها للغاز والنفط بالنسبة إلى أوروبا، وحزمة العقوبات المفروضة عليها، والتي يجري التلويح بها حيال الصين وأيّ دولة أخرى تتعاون معها لـ”التحايل” على الأخيرة، ما هي سوى خطوات أولى في مجابهة مرشّحة للتصعيد، بالتوازي مع استعار تلك الدائرة في الميدان العسكري. وبما أن القوى الغربية ترى أن هذه المجابهة المصيرية هي مع محور روسي ــــ صيني، وليس مع روسيا وحدها، وأن الصين هي الخصم الأخطر والمستفيد الأوّل منها، فإن الاعتبارات الاستراتيجية ستطغى على تلك الاقتصادية في التعامل معها. بطبيعة الحال، فإن ضخامة المصالح المشتركة مع بكين، وحجم الأضرار الذي سينجم عن عملية فكّ ارتباط معها، سيدفع قوى اقتصادية وازنة في الغرب إلى الاعتراض عليه، غير أن الاستراتيجية العليا لدول تحاول وقف تراجع هيمنتها، في مقابل أخرى صاعدة بسرعة هائلة، لا تنسجم مع المصالح الخاصّة لبعض الشركات. في مثل هذا السياق، فإن وجود مصالح مشتركة حتى بين الدول نفسها لا يحول دون الحرب في ما بينها، وعلى من يشكّ في ذلك أن يقرأ، أو يعيد قراءة، كتاب المفكر السياسي الأميركي غراهام أليسون، “فخ توسيديد”، ليتحرّر من بقايا خرافات “العولمة السعيدة” وأوهامها.